[旅の日記]

平戸の教会群

本日は長崎の平戸で教会巡りです。

本日は長崎の平戸で教会巡りです。

既にレンタカーを借りていますので、早速平戸の教会群を観て回ります。

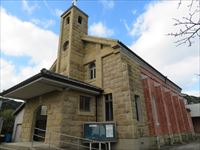

まず訪れたのは「田平天主堂」です。

九州本島の田平にある教会です。

天草や島原同様に、平戸も多くのキリスト教徒が住んでいた場所です。

「田平天主堂」はラゲ神父、ド・ロ神父たちが私費で荒れ地を購入し、そこに8家族を住まわせます。

当時は6畳ほどの小さなものでしたが、1879年には仮聖堂を造ります。

当時は6畳ほどの小さなものでしたが、1879年には仮聖堂を造ります。

1914年の中田神父の時代に天主堂の建立が計画され、信徒たちが開墾した瀬戸山の地に1918年についに教会が建立されました。

レンガ造りの綺麗な教会です。

多くの教会建築を手掛けてきた鉄川与助が設計、施工したものです。

ここからは平戸大橋を渡って、平戸島の教会を巡っていきます。

平戸島で最初に訪れたのは「上神崎教会」です。

上神崎地区一帯は売却された旧松浦藩放牧地だったといいます。

明治の始めに、黒島や五島から迫害を逃れて海を渡ってきた信徒たちによって信者の集落ができます。

明治の始めに、黒島や五島から迫害を逃れて海を渡ってきた信徒たちによって信者の集落ができます。

1886年に信徒の家でミサが行われ、1911年に教会が建立されました。

田平や紐差に教会ができる前のことです。

今ある教会は、2014年に建て替えられた目新しい3代目の聖堂です。

また上神崎の町は、静かな漁村です。

また上神崎の町は、静かな漁村です。

町の中にはどこか哀愁漂う趣のある家が並んでいます。

行き交う人に会うこともなく、時間が流れていくような町です。

車は島の西を目指して走ります。

途中に「冨春庵跡」がありますので、ちょっと寄ってみます。

日本における臨済禅宗の宗祖と言われる栄西が1191年に帰国した際に上陸したのが、古江湾を見下ろすここ葦ヶ浦です。

中国の冨春江を偲ぶ景色であったことから、ここに日本最初の禅道場「冨春庵」を開きました。

中国の冨春江を偲ぶ景色であったことから、ここに日本最初の禅道場「冨春庵」を開きました。

さらに車を走らせます。

生月島に渡る「生月大橋」の手前に、目指す「春日集落 」があります。

」があります。

「春日集落案内所かたりな」で、この集落の話を伺うことができますのでまずは寄ってみます。

平戸での南蛮貿易が華やかなりしころに、この地の領主が貿易のために村全体をキリスト教徒にしてしまいます。

平戸での南蛮貿易が華やかなりしころに、この地の領主が貿易のために村全体をキリスト教徒にしてしまいます。

ところがおりしも豊臣秀吉によるバテレン禁止令が発令されます。

村民は表向きは仏教を取り入れるものの実態はキリシタンとしてキリスト教を信仰し続けます。

山岳信仰の場とされてきた安満岳を拝み、信仰は確固たるものでした。

いわゆる潜伏キリシタンです。

時代は代わり、明治になって信仰の自由が許されます。

ところがいきなりキリスト教に戻れると言われても戸惑う家庭が続出します。

表向きの仏教で通してきたため、先祖も仏教の墓に入ってしまっています。

表向きの仏教で通してきたため、先祖も仏教の墓に入ってしまっています。

今となってはキリスト教に戻るためにわざわざ墓じまいまですることはなく、仏教のままで続けた家がほとんどだったとのことです。

案内所には当時遊んだ札が飾られています。

また奥ではお茶におにぎりでもてなしていただきました。

そして少し先には、「丸尾さま」と呼ばれる小高い丘があります。

そして少し先には、「丸尾さま」と呼ばれる小高い丘があります。

丘の上には春日の人たちが大切に守ってきた石の祠が建っています。

キリシタンの墓も埋まっていたこの地こそが、今なお見つかっていない潜伏キリシタンが慕っていたかつての教会があった場所ではないかと言われています。

またここから見える一面の棚田の風景は、見ておくべきものです。

この時期でも感動するのですが、緑の豊かな時期だとこの何倍も美しい眺めなのでしょう。

ここからは「生月大橋」を越えて生月島に渡ります。

まず訪れたのは「ガスパル様」です。

まず訪れたのは「ガスパル様」です。

戦国時代に生月島南部を支配した籠手田(こてだ)氏の代官 西玄可の洗礼名がガスパルです。

キリシタン領主の籠手田氏、一部氏が平戸藩主からの弾圧により長崎へ脱出した後もこの島に残り、キリシタンの指導にあたります。

しかしそのことが平戸藩主の耳に入り、1609年に十字架とキリシタン墓地のある黒瀬ノ辻で処刑にあってしまいます。

妻子も殺されています。

その後「ガスパル様」はキリシタンの聖地となり、ここを訪れる人は絶えることがありません。

その後「ガスパル様」はキリシタンの聖地となり、ここを訪れる人は絶えることがありません。

「山田教会」はここから少し先の細い道を入ったところにあります。

明治時代になって禁教令が解かれ、ペリュー神父の働きもあって、これまでの潜伏キリシタンからカトリック信徒となる人々が現れます。

ここはそんな場所だったのです。

現存する教会は鉄川与助によって1912年に造られたレンガ造のものです。

一方で生月島には禁教令解禁後もカトリックに帰ることにも応じず、潜伏時代の独特の信仰様式を守り続ける隠れキリシタンの信徒も多く存在しているということです。

次は島の南側の紐差の町を目指します。

途中に出くわした教会があります。

「中野教会」で、250年間潜伏し続けてカトリックとなった信徒が住む集落にある教会です。

禁教令が解かれた1871年に、7戸がキリスト教の信仰を表明します。

コロンバン会の神父の援助を得て、1952年に念願の教会堂ができたのがこの「中野教会」でした。

コロンバン会の神父の援助を得て、1952年に念願の教会堂ができたのがこの「中野教会」でした。

さて紐差にある教会が、その名の通り「紐差教会」です。

カトリック、隠れキリシタン、仏教徒が混在する紐差ですが、1885年に教会が建ちます。

十字架が建っても迫害が起きないのでこれまでの潜伏キリシタンからカトリックになる者や、仏教徒のから集団改宗もありました。

現在ある教会は、鉄川与助によって1929年に建てられたものです。

さらに南に車を進めます。

平戸島の南端に近いところに、津吉はあります。

西の方には山肌が露わになった「佐志岳」が、そしてその左には「屏風岳」が見えます。

今回は訪れることはしませんが、山頂には第2次世界大戦時に利用した「防空監視哨跡」があるということです。

「大佐志教会」はその「佐志岳」を臨む場所にあります。

「大佐志教会」はその「佐志岳」を臨む場所にあります。

ここは五島や黒島から移住してきた人の子孫が住む集落です。

1886年頃からマトラ神父の指導を受け、教会が建てられたのは1911年のことです。

その後の信徒の増加により増改築が繰り返され、今の教会は1944年に新たに建てられたものです。

島の南に位置し、すぐそばに入江があり磯の香りが漂うののどかなところです。

島の南側も制覇し、ここからは平戸市街に向けて北上します。

先ほど訪れた「紐差教会」の前を通り、帰りは海岸線の道を通っていきます。

「紐差教会」から4〜5km離れたところに、「宝亀教会」はあります。

「紐差教会」から4〜5km離れたところに、「宝亀教会」はあります。

教会の道案内の表示に従って、脇道に逸れて車がやっと通ることのできる狭い道を登っていきます。

本当にこの道で良いのか心配になるくらいです。

小高い田畑の中に見えてきたのが、正面がオレンジ色の「宝亀教会」です。

黒島で洗礼を受けた宇久島の宮大工が1898年に建てたレンガ造の教会です。

黒島で洗礼を受けた宇久島の宮大工が1898年に建てたレンガ造の教会です。

横に回ると木を張り付け黄緑色の塗装を施したベランダがあります。

教会の窓からは、1呼吸置いて外を眺めることができます。

車は東海岸の川内から千里ヶ浜を走ります。

蒲鉾屋が目立つ中、千里ヶ浜の砂浜が続く海岸線を見ていると、浜に石の塊を見つけます。

ここは「鄭成功児誕生石」と呼ばれるところです。

明人 鄭芝龍を父に田川マツを母とし、中国や台湾でも英雄として称えられている鄭成功の碑です。

マツが千里ヶ浜に貝拾いに行き、急に産気づいたため岩にもたれて成功を生んだ場所です。

マツが千里ヶ浜に貝拾いに行き、急に産気づいたため岩にもたれて成功を生んだ場所です。

浜にある石は「児誕石」と呼ばれて、平戸の名所となっています。

また周りの砂浜は、小さな波が繰り返し打ち付けたために、綺麗な砂紋ができています。

こうして平戸の潜伏キリシタンの関連遺産を見て回ってきました。

こうして平戸の潜伏キリシタンの関連遺産を見て回ってきました。

禁教時代の230年でキリスト教は途絶えたと思われていましたが、水面下でその教えはしっかりと続き残っていたことを世界遺産として評価されています。

旅の写真館(1)

本日は長崎の平戸で教会巡りです。

当時は6畳ほどの小さなものでしたが、1879年には仮聖堂を造ります。

明治の始めに、黒島や五島から迫害を逃れて海を渡ってきた信徒たちによって信者の集落ができます。

また上神崎の町は、静かな漁村です。

中国の冨春江を偲ぶ景色であったことから、ここに日本最初の禅道場「冨春庵」を開きました。

」があります。

平戸での南蛮貿易が華やかなりしころに、この地の領主が貿易のために村全体をキリスト教徒にしてしまいます。

表向きの仏教で通してきたため、先祖も仏教の墓に入ってしまっています。

そして少し先には、「丸尾さま」と呼ばれる小高い丘があります。

まず訪れたのは「ガスパル様」です。

その後「ガスパル様」はキリシタンの聖地となり、ここを訪れる人は絶えることがありません。

コロンバン会の神父の援助を得て、1952年に念願の教会堂ができたのがこの「中野教会」でした。

「大佐志教会」はその「佐志岳」を臨む場所にあります。

「紐差教会」から4〜5km離れたところに、「宝亀教会」はあります。

黒島で洗礼を受けた宇久島の宮大工が1898年に建てたレンガ造の教会です。

マツが千里ヶ浜に貝拾いに行き、急に産気づいたため岩にもたれて成功を生んだ場所です。

こうして平戸の潜伏キリシタンの関連遺産を見て回ってきました。