[旅の日記]

加古川の廃線旅

今日はちょっと変わった旅です。

今日はちょっと変わった旅です。

かつて加古川に走っていた鉄道の廃線跡を追ってみます。

やってきたのは、山陽電鉄の別府駅です。

やってきたのは、山陽電鉄の別府駅です。

どこにでもあるちいさな駅で、ここから今日の物語が繰り広げられます。

かつてここには「別府鉄道」という鉄道路線が通っていました。

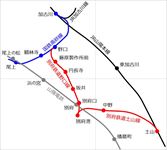

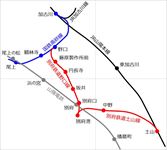

別府港駅から別府口駅を経て野口駅に続く別府鉄道野口線、そして別府口駅の手前で分岐し川崎車輛工場前駅を経て土山駅に至る別府鉄道土山線です。

今日はそのうちのひとつである別府鉄道野口線に沿って歩いて行きます。

子供たちの遊び声が聞こえる「別府公園」の横に、遊歩道があります。

家の合間を縫る1本の道です。

家の合間を縫る1本の道です。

名前を「松原こみち」と呼び、廃線となった別府鉄道の線路跡が整備されています。

道には2900の文字が見えます。

少し歩くとこれが2800に変わっていきます。

そう、野口駅を起点とした距離が道に刻まれているのです。

さらに歩いてみると、線路跡であることを示す決定的な証拠があります。

交差点に残っていたのは、踏切跡を示すレールです。

今ではレールの高さまで埋められて平らになっていますが、明らかに線路があったことが判ります。

先を進みます。

先を進みます。

左手に見えてきた公園が「円長寺公園」です。

公園の片隅には当時の姿のままに、塗装をし直し綺麗になった車両が残されています。

訪れた時にも社内外の清掃をしに、ボランティアの方々が来ていました。

「別府鉄道」は加古川に本社を置く化学肥料製造会社の多木製肥所(現在の多木化学)の社長 多木久米次郎が経営していた会社です。

多木製肥所の肥料を港まで積み出すために、1921年に野口線が開業しました。

多木製肥所の肥料を港まで積み出すために、1921年に野口線が開業しました。

土山線は遅れること2年の1923年に開業しています。

開業時の社名は、別府軽便鉄道でした。

戦時中は野口線が休止していたのに対し、土山線は戦時でも必要な肥料輸送のために営業を存続していました。

1946年には別府鉄道に社名を変更し、別府港で操業を開始した製鉄化学工業(現在の住友精化)、そして土山線沿線に新設した川崎重工業が加わり、「別府鉄道」の輸送力に期待が持たれました。

しかし時代の流れでその後の国鉄貨物営業の縮小の影響を受け、1984年に「別府鉄道」の全線で廃止が決定したのでした。

しかし時代の流れでその後の国鉄貨物営業の縮小の影響を受け、1984年に「別府鉄道」の全線で廃止が決定したのでした。

公園で保存されているのはその時の車両で、かつてここに存在していた園長寺駅の看板も残っています。

線路跡の遊歩道は、まだ続きます。

川を横切る鉄橋は、歩道橋になっています。

工場の横を抜け、道は徐々に右にカーブします。

そうして辿り着いたのが「松原こみち」の終点、野口駅の近くになります。

そうして辿り着いたのが「松原こみち」の終点、野口駅の近くになります。

それでは野口駅があった場所まで、確認しに行きます。

鶴林新道沿いに、その野口駅はありました。

線路と車輪が展示されています。

線路と車輪が展示されています。

ところが駅の標識には、終点駅であるはずなのに隣りの駅として「館林時」と「加古川」の上下それぞれの駅名が入っています。

そうなのです、江口駅は「別府鉄道」の終着駅であったとともに、「国鉄高砂線」の駅でもあったのです。

それではこちらも廃線になった「国鉄高砂線」の歴史を紐解きましょう。

1913年に加古川町駅と高砂口駅を結ぶ「播州鉄道」が開通します。

加古川の舟運を代替する目的で造られました。

加古川の舟運を代替する目的で造られました。

その時はここ野口駅も「北在家駅」と呼ばれていました。

翌年には高砂口駅から先に高砂駅と高砂浦駅と2駅伸びます。

高砂口駅は廃止され、北在家駅は野口駅に改称されます。

ところが1923年には「播丹鉄道」に譲渡され、さらに1943年には「播丹鉄道」の国有化により「国鉄高砂線」となった歴史があります。

ところが1923年には「播丹鉄道」に譲渡され、さらに1943年には「播丹鉄道」の国有化により「国鉄高砂線」となった歴史があります。

この時、それまでの高砂浦駅が高砂港駅と改名されます。

神戸、姫路のそれぞれの方面へは高速で結ぶ山陽電鉄に乗客を取られ、「国鉄高砂線」はもっぱら地元の通勤、通学路線としての利用が主でした。

それも運行本数の多いバスに次第に客は流れ、利用者の少ない「国鉄高砂線」は廃止が決定します。

1943年に入るとまずは高砂駅〜高砂港駅間が廃止し、同年年末には加古川駅〜高砂駅間が廃止したことにより、「国鉄高砂線」は完全になくなりバス路線に転換されたのでした。

このことを知ると、「国鉄高砂線」の足跡も辿ってみたくなります。

そこでここからは、旧高砂線の沿線沿いを歩いてみることにします。

そこでここからは、旧高砂線の沿線沿いを歩いてみることにします。

鶴林新道を南に進むと、右手には緑の芝を敷き詰めた公園があります。

「鶴林寺公園」です。

多くの家族連れや子供たちが、駆け回っています。

多くの家族連れや子供たちが、駆け回っています。

確かこの場所にかつての鶴林寺駅があったはずです。

その足跡は公園の片隅にありました。

蒸気機関車のC11が展示されています。

そして駅の標識も・・・、ところが標識には「東加古川」の文字が。

どうやら標識については、国鉄山陽本線の東加古川駅のものをここで保存していたようです。

でも国鉄山陽本線の車両基地にもなっていた高砂線ですので、このような機関車も行き来していたことでしょう。

近くには地名にもなっている「鶴林寺」があります。

近くには地名にもなっている「鶴林寺」があります。

585年に物部守屋から追われて播磨国加古川に逃れていた高麗僧の恵便ですが、当時12歳であった聖徳太子が大和国からこの地まで足を運び、恵便から教えを受けるために木の丸殿を造ります。

蘇我馬子によって物部守屋が滅ぼされると、その後の589年に聖徳太子が秦河勝に命じて三間四面の精舎を建立します。

四天王寺聖霊院と名付けたのが「鶴林寺」のはじまりだと伝えられています。

四天王寺聖霊院と名付けたのが「鶴林寺」のはじまりだと伝えられています。

718年には七堂伽藍が整備され、この時から「刀田山四天王寺」と呼ばれるようになります。

1112年に鳥羽天皇により勅願所に定められ、寺名を「鶴林寺」と改めたということです。

太子堂をはじめ多くの文化財を有しいることから、「西の法隆寺」とも呼ばれています。

鶴林新道をさらに南下します。

山陽新幹線に交わる辺りで、道が大きく右に曲がります。

道なりに進むと、山陽電鉄の高架を潜る煉瓦が積まれたトンネルを抜けます。

道なりに進むと、山陽電鉄の高架を潜る煉瓦が積まれたトンネルを抜けます。

そこにあったのが「尾上駅跡」と刻まれた石碑です。

鶴林寺駅のひとつ南に位置する駅です。

近くに山陽電鉄の尾上の宮駅がありますが、駅前は人の往来があるわけでもなく道路を車が通り過ぎていくのみです。

近くに山陽電鉄の尾上の宮駅がありますが、駅前は人の往来があるわけでもなく道路を車が通り過ぎていくのみです。

石碑の横には、ここもレールの上に乗った車輪がモニュメントとして造られています。

「国鉄高砂線」の廃線跡からはここで離脱し、この先は元来た別府駅の方に向かいます。

朝から別府駅、野口駅跡、尾上駅跡、そして別府駅と3角形を描く形で歩いたことになります。

その前に、山陽電鉄尾上の宮駅の駅前を民家の方に入り、細い路地を進むとあるのが「法音寺」です。

ここは阿弥陀如来を本尊とする寺院です。

さてここからは、向きを変えて東に進みます。

民家の中を10分程歩いて着いたのが、「尾上神社」です。

神功皇后が三韓征伐の際に、長雨のために船を進めることが来なくなります。

神功皇后が三韓征伐の際に、長雨のために船を進めることが来なくなります。

そこで上陸し「鏡の池」で晴天を祈願したのが、この地だったのです。

住吉大明神を勧請しますが、それが「尾上神社」社の始まりと言われています。

境内には高砂にも詠まれた「尾上の松(相生の松)」もあります。

ここまで来たからには、是非寄りたい所があります。

お腹もすいてきたので、ここでお昼にします。

「尾上神社」からほどなく歩いたとことにあるのが、「かつめし」の店です。

「尾上神社」からほどなく歩いたとことにあるのが、「かつめし」の店です。

「かつめし」というのは加古川のご当地料理で、皿に盛られたご飯の上にビーフカツや豚カツを乗せ、デミグラスのたれをかけたものです。

ゆでたキャベツを添えるのも、「かつめし」の特徴です。

1947年に加古川の「いろは食堂」からから広まった料理で、ビーフカツレツを客に出す際に皿が足りず、ひとつの皿にすべてを乗せたことが始まりとされています。

1947年に加古川の「いろは食堂」からから広まった料理で、ビーフカツレツを客に出す際に皿が足りず、ひとつの皿にすべてを乗せたことが始まりとされています。

ソースの味が濃いのは気になりましたが、お腹を満たすことができる美味しいご飯だったのです。

そこからさらに東に進みます。

「浜宮天神社」は菅原道真を祀っており、学問の神様としての神社です。

神社の起こりは古く、901年に道真が大宰府に左遷される際に、この地に休息しました。

その時に海上の平穏と萬民の幸福を祈願して松を植えれました。

1012年に祠を建てて祀ったことが、始まりです。

1012年に祠を建てて祀ったことが、始まりです。

1444年には、正式に社殿を構え、学問の神としてお祀りしました。

いま目にする立派な社殿は、1973年の大改修で完成したものです。

境内には道真が植えてから2代目となる「鹿児之浜松」が手厚く守られています。

境内には道真が植えてから2代目となる「鹿児之浜松」が手厚く守られています。

そして「浜宮天神社」の前には、広大な「浜の宮公園」が広がっています。

1958年に開設された加古川市立の公園です。

公園内には3000本の黒松が約群生しています。

江戸時代には、「播州松巡り」として人気を集めた場所でもあります。

別府住吉神社の「手枕の松」、浜宮天神社の「鹿児の浜松」、尾上神社の「片枝の松」と「尾上の松」を指します。

あと少し進めば別府駅まで歩いて行けるのですが、その後はJR加古川駅に出たいのです。

バスで移動するのですが、どうやら浜の宮駅にもそのバスは寄って行きそうです。

それならばここから乗ろうと、山陽電鉄の浜の宮駅に向かったのでした。

それならばここから乗ろうと、山陽電鉄の浜の宮駅に向かったのでした。

バスに揺られ、歩いてきた所も再び眺めて本日の記憶を辿りながら通りながら、20分余りでJR加古川駅に着きました。

加古川駅はJR神戸線の駅であるとともにJR加古川線の駅始発でもあります。

JR加古川線と言えば、福知山線の谷川駅まで続く路線です。

以前福知山線で谷川駅を通り過ぎた時に、田舎に似合わない派手な緑色の車体を見かけたことがありましたが、ここ加古川から出ていたものだったのです。

加古川の舟運を代替する目的で設立された播州鉄道と、その路線を譲り受けた播丹鉄道を買収したのが「JR加古川線」です。

先ほど見てき廃線となった「国鉄高砂線」の話が、ここにきてつながったのでした。

先ほど見てき廃線となった「国鉄高砂線」の話が、ここにきてつながったのでした。

今回は詳しくは紹介できませんでしたが、「鹿嶋神社」は加古川駅から岡山方向へ2駅進んだところにあります。

その参道で売られている柏餅が有名です。

その参道で売られている柏餅が有名です。

今回は写真で紹介しておきます。

旅の写真館(1)

(2)

今日はちょっと変わった旅です。

やってきたのは、山陽電鉄の別府駅です。

家の合間を縫る1本の道です。

先を進みます。

多木製肥所の肥料を港まで積み出すために、1921年に野口線が開業しました。

しかし時代の流れでその後の国鉄貨物営業の縮小の影響を受け、1984年に「別府鉄道」の全線で廃止が決定したのでした。

そうして辿り着いたのが「松原こみち」の終点、野口駅の近くになります。

線路と車輪が展示されています。

加古川の舟運を代替する目的で造られました。

ところが1923年には「播丹鉄道」に譲渡され、さらに1943年には「播丹鉄道」の国有化により「国鉄高砂線」となった歴史があります。

そこでここからは、旧高砂線の沿線沿いを歩いてみることにします。

多くの家族連れや子供たちが、駆け回っています。

近くには地名にもなっている「鶴林寺」があります。

四天王寺聖霊院と名付けたのが「鶴林寺」のはじまりだと伝えられています。

道なりに進むと、山陽電鉄の高架を潜る煉瓦が積まれたトンネルを抜けます。

近くに山陽電鉄の尾上の宮駅がありますが、駅前は人の往来があるわけでもなく道路を車が通り過ぎていくのみです。

神功皇后が三韓征伐の際に、長雨のために船を進めることが来なくなります。

「尾上神社」からほどなく歩いたとことにあるのが、「かつめし」の店です。

1947年に加古川の「いろは食堂」からから広まった料理で、ビーフカツレツを客に出す際に皿が足りず、ひとつの皿にすべてを乗せたことが始まりとされています。

1012年に祠を建てて祀ったことが、始まりです。

境内には道真が植えてから2代目となる「鹿児之浜松」が手厚く守られています。

それならばここから乗ろうと、山陽電鉄の浜の宮駅に向かったのでした。

先ほど見てき廃線となった「国鉄高砂線」の話が、ここにきてつながったのでした。

その参道で売られている柏餅が有名です。