[旅の日記]

東松山

本日訪れたのは、埼玉県の東松山です。

本日訪れたのは、埼玉県の東松山です。

東京池袋から東武鉄道で約1時間、吉見の百穴を見ることが本日の目的です。

東松山の駅を降り、西出口に降ります。

ロータリーがあるもののひっそりとした駅前の様子です。

地図を片手に道を探すのですが、どうも違うぞと判ったのはその直後でした。

幸い、その先に見えていたのは、有名な「なんじゃもんじゃの木」だったのです。

気を取り戻して東側出口に向かいます。

さすがにこちらは商店街やスーパーが立ち並び、活気ある姿を見せています。

その人ごみの中を、一路東へ進みます。

夏のこの時期、屋根のない歩道を汗をぬぐいながらひたすら歩くのは、かなり辛いものがあります。

夏のこの時期、屋根のない歩道を汗をぬぐいながらひたすら歩くのは、かなり辛いものがあります。

少し下りの一本道は、行きは良くても帰りは大変だろうと、ついつい要らぬ心配までしてしまいます。

やがて交差点に挟まれた場所に、公園を目にすることができます。

やがて交差点に挟まれた場所に、公園を目にすることができます。

ここが下沼公園です。

でもまだ全体の4分の1程を歩いたにすぎません。さらに通りを東へ進みます。

途中、公民館を越え、さらには国道407号線と交差します。

ここまで来てやっと目にしたのが「百穴入口」のバス停です。

しかしお目当ての百穴には、市野川を越えた対岸まで行かなければなりません。

そして500mほど歩いた所に、今回の目的地である「吉見百穴」がありました。

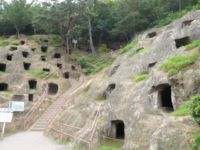

小高い丘の岩盤の壁面に人が横になってやっと入れるような無数の穴が掘られている「吉見百穴」ですが、これに対しては諸説ありました。

219基の穴は原始時代のコロボックル人の住居跡ではないかなどの説もありましたが、現在では古墳時代の墓穴であることが判っています。

穴の中には、緑色の光を放つヒカリゴケが生息しています。

穴の中には、緑色の光を放つヒカリゴケが生息しています。

これは特別天然記念物で、一定の気温と湿度をもった所だけに生える貴重なものです。

そして吉見百穴のある丘の地下には、直径3メートル程の大きな穴が掘られています。

そして吉見百穴のある丘の地下には、直径3メートル程の大きな穴が掘られています。

外の暑さとは打って変わって、中はひんやりしており、冷蔵庫の中に入ったかのようです。

ここは第2次世界大戦時代に、地下の軍需工場として掘られたものです。

全国から集められた3000〜3500人の朝鮮人労働者で昼夜を通した突貫工事であったようで、今のさいたま市に位置する中島飛行機工場への航空機部品を作るために急きょ建築されたものです。

そう言えばここに歩いて来る途中にも、岩場にぼっかり口を開いた穴を見ることがありました。

地下軍需工場は、松山城跡下、百穴下、百穴の北側、岩粉山近辺の1.3kmの範囲で造られていたということです。

さて百穴を見た後は、これまで来た道を市野川橋まで戻ります。

左手の木々の間から顔を出すのが、岩室観音堂の本堂です。

左手の木々の間から顔を出すのが、岩室観音堂の本堂です。

弘法大師が高さ一尺一寸の観音像を納めたと伝えられる懸造り様式のお堂は、江戸時代に再建されたものです。

その横の岩窟には、88体石仏が収められており、弘法大師が修行した四国八十八箇所を模したものです。

その先を歩いて行くと、松山城跡への入口があります。

といっても、ここからは険しい山道を登っていかなければなりません。

昨日の豪雨で道はぬかるみ、頭上のクモの巣と足元の藪と闘いながら登り進めていきます。

昨日の豪雨で道はぬかるみ、頭上のクモの巣と足元の藪と闘いながら登り進めていきます。

もくもくと上り詰めしばらくすると、東松山市内を見渡せる丘の上に立つことができます。

ここがかつて松山城の本丸があったところで、伊予松山城、備中松山城と区別する意味でここを武州松山城と呼んでいました。

城主が頻繁に代わった松山城ですが、1400年ごろには既に存在していたようです。

松平忠頼が城主であった1601年に廃城となるまで、北武蔵地域の要所として戦乱の世を生き抜いてきた城だったのです。

ちょうどこの時、今まで照りつけていた太陽が、急に黒い雲に覆われ激しい夕立に合う羽目になったのでした。

まるで松山城が見てきた厳しい世の如く。

こうして、古墳時代の墓から江戸時代の落城、そして昭和の戦争までをギュと詰めた北武蔵の歴史を見終えたのでした。

旅の写真館(1)

本日訪れたのは、埼玉県の東松山です。

夏のこの時期、屋根のない歩道を汗をぬぐいながらひたすら歩くのは、かなり辛いものがあります。

やがて交差点に挟まれた場所に、公園を目にすることができます。

穴の中には、緑色の光を放つヒカリゴケが生息しています。

そして吉見百穴のある丘の地下には、直径3メートル程の大きな穴が掘られています。

左手の木々の間から顔を出すのが、岩室観音堂の本堂です。

昨日の豪雨で道はぬかるみ、頭上のクモの巣と足元の藪と闘いながら登り進めていきます。