[旅の日記]

米騒動の原点 魚津

富山から電車で30分、魚津が今回の舞台です。

富山から電車で30分、魚津が今回の舞台です。

富山までは行くのですが、魚津へは今回初めての訪問です。

胸躍らせる半面、この町に何があるのか半分疑っての街歩きを開始します。

まず向かったのが、「ありさドーム」です。

まず向かったのが、「ありさドーム」です。

ところが静かな町なのに、多くの人が我々と同じ方向に向かっています。

おかしいこともあるものだと思っていたのですが、こともあろうに「ありさドーム」に入っていきます。

訪れた時はここでフットボールの試合が開催されていたようで、ドームの入り口ではチケットがなければ入れませんでした。

実はここに「じゃんとこい魚津まつり」の「たてもん」が飾られているのです。

祭りは時期が過ぎており既に見ることができませんが、せめて高さ16mもある大柱に、90余りの提灯を吊るす「たてもん」だけでも見ようとしたのでした。

祭りは時期が過ぎており既に見ることができませんが、せめて高さ16mもある大柱に、90余りの提灯を吊るす「たてもん」だけでも見ようとしたのでした。

理由を言ってドームに入れてもらい撮影したのが、掲載している写真です。

「たてもん」を確認した後は、磯の香りに誘われて海を見に行きます。

海沿いに通っている道路は「しんきろうロード」で、富山湾を臨むことができます。

ここから蜃気楼を見ることができることから、「しんきろうロード」と名付けられています。

ここから蜃気楼を見ることができることから、「しんきろうロード」と名付けられています。

その先にある道の駅からも、蜃気楼が頻繁に見える所です。

道の駅なのに「海の駅蜃気楼」というこの場所には、蜃気楼の写真が掲示されています。

海面の上部と下部の空気の温度の違いで光の屈折が起こり、対岸の能登半島の海岸線が高く伸びその上に半島の建物が乗って見える現象です。

4月〜5月に良く見えるとのことです。

4月〜5月に良く見えるとのことです。

逆に11月〜3月の寒い日には、上下が反転した蜃気楼がかなりの確率で見えるということです。

そして「海の駅蜃気楼」の横には三角形をした、面白い形の建物があります。

「魚津埋没林博物館」で、この辺りには地面の下に埋もれた林があるのです。

「魚津埋没林博物館」で、この辺りには地面の下に埋もれた林があるのです。

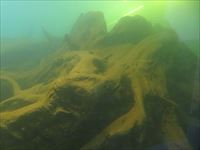

約2000年も前に、片貝川の氾濫によって流れ出た土砂がスギの原生林を埋めました。

あるいは火山の噴火に伴う火砕流や、地すべりによる土砂の堆積なども考えられています。

その後に海面が上昇して、海中に埋もれてしまいました。

海中ですが冷たい水のおかげで、埋没林は森林全体が地下に密閉された状態で、木の株や種子、花粉が残ってたまま保存されています。

博物館では水中にそのままの姿で残っている様子を、水槽の地下の窓から見ることができます。

博物館では水中にそのままの姿で残っている様子を、水槽の地下の窓から見ることができます。

博物館の敷地内には、この地下に埋没林が埋っていることを示す碑が立っています。

博物館を出ると、目の前に厳つそうな鳥が留まっています。

鷲、鷹、とんび?、詳しくは判りませんがとにかく近付くことは止めましょう。

鷲、鷹、とんび?、詳しくは判りませんがとにかく近付くことは止めましょう。

こちらに気づかないよう祈るように、そーっとその場を離れたのでした。

さらに1kmほど進むとあるのが、「米騒動の発祥の地」があります。

北国街道沿いにある倉庫です。

米騒動とは、1918年に米の価格急騰に伴い全国に波及した発生した暴動事件のことです。

米騒動とは、1918年に米の価格急騰に伴い全国に波及した発生した暴動事件のことです。

ところが最初は暴動ではなく、地元で消費すべき米を高く売れる県外に流す米商人に対して、主婦達が抗議をしたことがきっかけです。

おかげで米が不足し、さらに値が上がる結果になりました。

抗議の声は次第に大きくなり、男性が加わりさらに全国に広まって行きました。

それと同時に景気不安に対する政府への不満となって爆発し、暴動事件となったのです。

その時の事務所は、今では別の会社になっています。

その横には、抗議の発端となった倉庫が今でも残っています。

その横には、抗議の発端となった倉庫が今でも残っています。

「米騒動の発祥の地」の近くには小さな公園があります。

そしてそこに米騒動の碑が立っています。

そしてそこに米騒動の碑が立っています。

米俵を模したもので、ひとめで判るモニュメントになっています。

今回の最大の目的であった「米騒動の発祥の地」を見て満足した後は、富山地方鉄道の「電鉄富山駅」に向かいます。

ところが駅に着いた時に、ちょうど電車が発車するところを目にすることになります。

次の電車は1時間後です。

駅の前には数件の商店があるもののどこも空いておらず、コンビニすらありません。

駅の前には数件の商店があるもののどこも空いておらず、コンビニすらありません。

そこで近くの「伏見稲荷魚津大社」に寄ってみます。

702年に創建された「神明社」がはじまりで、菅原大神を合祀しています。

その後の1965年には周辺の5社を合祀し、いまの「魚津大社」となっています。

埋没林と蜃気楼、そして米騒動と、街巡りを終えて魚津を知ることができました。

埋没林と蜃気楼、そして米騒動と、街巡りを終えて魚津を知ることができました。

せっかく富山に来たのですから、富山の美味しい魚を食べることが今晩の楽しみです。

旅の写真館(1)

富山から電車で30分、魚津が今回の舞台です。

まず向かったのが、「ありさドーム」です。

祭りは時期が過ぎており既に見ることができませんが、せめて高さ16mもある大柱に、90余りの提灯を吊るす「たてもん」だけでも見ようとしたのでした。

ここから蜃気楼を見ることができることから、「しんきろうロード」と名付けられています。

4月〜5月に良く見えるとのことです。

「魚津埋没林博物館」で、この辺りには地面の下に埋もれた林があるのです。

博物館では水中にそのままの姿で残っている様子を、水槽の地下の窓から見ることができます。

鷲、鷹、とんび?、詳しくは判りませんがとにかく近付くことは止めましょう。

米騒動とは、1918年に米の価格急騰に伴い全国に波及した発生した暴動事件のことです。

その横には、抗議の発端となった倉庫が今でも残っています。

そしてそこに米騒動の碑が立っています。

駅の前には数件の商店があるもののどこも空いておらず、コンビニすらありません。

埋没林と蜃気楼、そして米騒動と、街巡りを終えて魚津を知ることができました。