[旅の日記]

加賀橋立の船主集落

本日はJR加賀温泉駅に来ています。

本日はJR加賀温泉駅に来ています。

JR加賀温泉駅といえば、片山津・山代・山中の温泉が定番です。

しかし今回はちょっと違った橋立地区を訪れます。

普通の観光客は訪れることのない所かもしれません。

普通の観光客は訪れることのない所かもしれません。

JR加賀温泉駅からの交通手段はバスなのですが、1日数便しかなく思った時間に移動することができません。

そこで今回はタクシーを使う以外手がありません。

かっ飛ばして10分余りの乗車で、橋立に到着しました。

目の前には「北前船の里資料館」があります。

北前船とは、江戸時代後半から明治時代にかけて北海道から大阪に荷物を運んで商売をしていた船のことです。

北前船とは、江戸時代後半から明治時代にかけて北海道から大阪に荷物を運んで商売をしていた船のことです。

昆布やニシンを積んで北海道を出た船は、日本海の各港に寄りながら関門海峡まで進みます。

そこから瀬戸内海に入り大阪に着いた船は、今度は米や酒、塩を乗せて再び北海道に戻るものです。

積み荷を運んで賃料を取るのではなく、北前船は船主が買い取った品々を、自ら売りさばきその利益を稼ぐものです。

積み荷を運んで賃料を取るのではなく、北前船は船主が買い取った品々を、自ら売りさばきその利益を稼ぐものです。

うまくいけば莫大な利益を手にするものの、航海には危険が伴います。

ここはその船主 酒谷長兵衛の邸宅で、1876年の建築物です。

ここでは6隻の北前船を所有し、財を成したとされています。

建物には今では手に入らないような太い柱や梁が使われています。

漆を塗られていますが、150年ほど経った今でも光沢を保ち健在です。

漆を塗られていますが、150年ほど経った今でも光沢を保ち健在です。

そして広い屋敷全体が、資料館として公開されています。

当時のはっぴも展示されていて、積み荷を使って商売をしていたことが判ります。

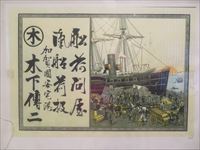

また土蔵の中には、「引き札」の数々が展示されています。

積み荷を自分たちで売るわけですから、宣伝をして少しでも多くの客に売りさばかなければなりません。

そこで使われたのが「引き札」で、今で言うチラシやポスターのことです。

貴重な「引き札」が、数多く並んでいます。

資料館で北前船で栄えた橋立の知識を得た後は、街を散策します。

資料館で北前船で栄えた橋立の知識を得た後は、街を散策します。

静か田舎町で、人とすれ違うこともありません。

まずは石垣が続く道を歩いていきます。

すると左手に門があったことを示す石段があります。

船主であった「西出家跡地」です。

西出孫左衛門11代は船主として成功した後は、北洋漁業に転じ函館に支店置いて北海道経済界でも活躍した人物です。

ここにもかつては立派な建物があったことを想像させます。

さらに進むと、道の両側には雑草をはじめとする草木が迫ってきます。

さらに進むと、道の両側には雑草をはじめとする草木が迫ってきます。

ハチに行く手を阻まれ、逃げるように足早に進みます。

道なりに進むと突き当たったところが、民家が並ぶ街の通りに出ます。

ここにある家はどこもが、外壁に木の板を打ち付けた造りになっています。

ここにある家はどこもが、外壁に木の板を打ち付けた造りになっています。

普段見にすることのない姿に、興味深く家々を眺めて歩きます。

するとそのひとつに「忠谷家住宅」があります。

ここも北前船の船主の住宅で、天保年間(1830〜1843年)に建てられたものです。

切妻造の主屋と、その周囲に建つ新座敷や土蔵があります。

それでは街全体を臨むことができる高台の道にも寄ってみましょう。

まるで統一したかのような赤の屋根瓦で、町中が飾られています。

今はひっそりした田舎町である加賀橋立も、北前船が行き交う当時はさぞ賑わっていたことでしょう。

今はひっそりした田舎町である加賀橋立も、北前船が行き交う当時はさぞ賑わっていたことでしょう。

歩いているとそこには寺院があります。

「福井別院橋立支院」です。

寺院と言えば大きな柱や凝った彫刻などを想像しますが、この集落の建物の造りに基づきいたって簡素な板張りの壁です。

さらに先を進みます。

「増田家住宅」も、この地の船主のひとつです。

増田又右衛エ門の表札が掲げられています。

ここも板張りの建物で、立派な屋敷です。

ここも板張りの建物で、立派な屋敷です。

その近くには「北前船の里交流館」もありました。

この時点で橋立集落の多くを回り終えました。

あと残すところはひとつ、そこに向かって歩きます。

「北前船の里資料館」から5分ほど歩いたところにあるのは「北前船主屋敷蔵六園」です。

「北前船の里資料館」から5分ほど歩いたところにあるのは「北前船主屋敷蔵六園」です。

北前船船主の酒谷家の建物と庭園を保存したもので、建物の中は一般公開されています。

木の扉で仕切られた畳の間は、扉を開けると複数の部屋が連なった大広間になります。

ここも大きな柱が使われており、北前船で得た多くの財を費やしたことが判ります。

庭も手入れが行き届いており、帰りのタクシーが来るの間、しばらくは縁側に座り込み待たせてもらいました。

庭も手入れが行き届いており、帰りのタクシーが来るの間、しばらくは縁側に座り込み待たせてもらいました。

本日回ってきた加賀橋立は、江戸末期から明治にかけては日本一の富豪村と言われていたところです。

訪れてみて、改めてその存在に気付いたのでした。

旅の写真館(1)

本日はJR加賀温泉駅に来ています。

普通の観光客は訪れることのない所かもしれません。

北前船とは、江戸時代後半から明治時代にかけて北海道から大阪に荷物を運んで商売をしていた船のことです。

積み荷を運んで賃料を取るのではなく、北前船は船主が買い取った品々を、自ら売りさばきその利益を稼ぐものです。

漆を塗られていますが、150年ほど経った今でも光沢を保ち健在です。

資料館で北前船で栄えた橋立の知識を得た後は、街を散策します。

さらに進むと、道の両側には雑草をはじめとする草木が迫ってきます。

ここにある家はどこもが、外壁に木の板を打ち付けた造りになっています。

今はひっそりした田舎町である加賀橋立も、北前船が行き交う当時はさぞ賑わっていたことでしょう。

ここも板張りの建物で、立派な屋敷です。

「北前船の里資料館」から5分ほど歩いたところにあるのは「北前船主屋敷蔵六園」です。

庭も手入れが行き届いており、帰りのタクシーが来るの間、しばらくは縁側に座り込み待たせてもらいました。